【2025年版】低学年向けプログラミングおもちゃおすすめ10選|楽しく学べる知育玩具を厳選

「プログラミングって難しそう…

でも、遊びながら学べるおもちゃがあるなら試してみたい」

そんな保護者の声に応える形で、今“低学年向けのプログラミングおもちゃ”が注目されています。

特に6歳〜10歳の子どもたちは、まだ本格的なコードを書くには早い時期。

だからこそ、「動かして楽しい」「遊びの中で論理的思考を育てる」ことができる知育玩具は、プログラミング教育の“入り口”として最適です。

とはいえ、市販されているおもちゃはロボット型・カード型・アプリ連動型など種類も豊富。

年齢に合ったものを選ばないと、「難しすぎて遊ばなくなった…」なんて失敗も。

この記事では、4歳〜10歳の子どもたちに人気のプログラミングおもちゃ10選を、年齢別・目的別・女の子向けなどの視点でわかりやすく紹介していきます。

- 📌4歳〜10歳(低学年)向けのプログラミングおもちゃを年齢別に紹介

- 📌ロボット型・カード型・アプリ連動型などタイプ別の特徴がわかる

- 📌女の子に人気のデザインやプレゼント向け商品を掲載

- 📌遊びながら論理的思考が育つ知育玩具の選び方を解説

Contents

- 1 小学生低学年に人気のプログラミングおもちゃとは?|年齢別の選び方と導入のヒント

- 2 2025年版|低学年向けプログラミングおもちゃおすすめ10選【目的・タイプ別】

- 2.1 迷ったらコレ!1台でステップアップできる万能型:レゴ®SPIKE™

- 2.2 画面なし&直感操作で安心|木製ロボットCubetto(キュベット)

- 2.3 スマホ連動で操作もプログラムも楽しい:Sphero mini(スフィロ)

- 2.4 音声×動きで飽きずに学べる:ワンダーワークショップ Dash

- 2.5 自分で組み立てて遊ぶ“電子工作系”:IchigoJam(イチゴジャム)

- 2.6 兄弟でも遊べる!複数人で協力できる知育ロボットおもちゃ

- 2.7 女の子に人気のデザイン×論理性|学研のニューブロック+アプリ連動

- 2.8 自由研究にも使える!STEAM型プログラミングおもちゃとは?

- 2.9 2025年以降におすすめしたい“次世代型トイ”の傾向とは?

- 2.10 よくある質問Q&A10選

- 3 【2025年版】低学年向けプログラミングおもちゃおすすめ10選のまとめ

小学生低学年に人気のプログラミングおもちゃとは?|年齢別の選び方と導入のヒント

プログラミングおもちゃが注目されている背景には、「楽しく学べる」「親が教えやすい」「非デジタル教材の代替になる」といった理由があります。

特に小学校低学年(6歳〜10歳)は、遊びの延長で思考力や順序理解を育てる“ゴールデンエイジ”。

ここでの体験は、その後の学びの質に大きく影響します。

とはいえ、年齢や性格に合わないおもちゃを選ぶと「難しすぎて放置された」「すぐ飽きてしまった」といった失敗も少なくありません。

まずは「なぜ人気なのか」「年齢ごとにどう違うのか」「女の子にはどんなおもちゃが合うのか」を理解しておくことが大切です。

なぜ今“低学年向けプログラミングおもちゃ”が注目されている?

小学生向けのプログラミング教育は、2020年度から正式に小学校で必修化されました。

ただし、すべての学校にICT機器が整っているわけではなく、家庭での学習を補完する手段として「プログラミングおもちゃ」が注目されています。

また、以下のような理由から、親世代の間でも関心が急上昇しています。

| 注目される理由 | 内容 |

|---|---|

| 📘 楽しく“思考力”が育つ | 遊びながら順序・条件・繰り返しなどの論理構造が自然に身につく |

| 🛠 親が教えやすい | アプリや説明書が丁寧で、専門知識がなくても扱いやすい |

| 🧠 非認知能力も伸ばせる | 失敗・修正・試行錯誤を通じて粘り強さや表現力も育成できる |

特に“スマホやタブレットに頼りすぎたくない家庭”では、画面を使わず遊べるロボットトイやカード型おもちゃの需要も伸びています。

「おもちゃ」と「教材」の違いとは?|楽しさ重視か、学び重視か

プログラミングおもちゃには、大きく分けて次の2種類があります。

| 分類 | 特徴 | 向いている家庭 |

|---|---|---|

| 🎮 おもちゃ系(遊び重視) | キャラクター・音・光などで子どもが夢中になる仕掛けが豊富 | 初めて触れる/興味づけ |

| 📚 教材系(学び重視) | 指導マニュアルやアプリと連動し、順序や条件を丁寧に理解できる設計 | 保護者が一緒に学ぶ時間を取れる |

おもちゃ系は「まず楽しむこと」を目的に作られており、プログラミング要素は“おまけ”程度のことも。

一方、教材系は論理的に進める流れが明確で、「学習習慣」につなげやすいメリットがあります。

プログラミングおもちゃ大賞とは?受賞作から見る選び方のヒント

毎年発表される「プログラミングおもちゃ大賞」は、実際に子どもが遊んだ反応や保護者の評価をもとに選定されるため、選び方の参考として非常に信頼性があります。

たとえば過去の受賞作には以下のような特徴がありました。

| 年度 | 受賞作品 | 特徴 |

|---|---|---|

| 2023 | キュベット(Cubetto) | 画面なし/木製の安全設計/命令ブロックで遊びながら学べる |

| 2024 | ワンダーワークショップ Dash | 動き×音声の組み合わせで飽きずに続く/女の子人気も高い |

🎖 大賞受賞作の共通点:

-

直感操作で子どもがひとりでも触れる

-

「できた!」という体験設計が丁寧

-

保護者がサポートしやすい設計になっている

おもちゃ選びで迷ったら、まずは受賞作の特徴から“なぜ選ばれているのか”を読み解くことが良い指針になります。

年齢別おすすめポイント|4歳・6歳・7歳・8歳・9歳・10歳の違い

プログラミングおもちゃを選ぶうえで最も重要なのは「対象年齢との適合性」です。

実際には“6歳から”と書かれていても、操作が難しくて理解できなかったり、逆に“8歳以上”でも簡単すぎてすぐ飽きてしまうことがあります。

そこでここでは、年齢ごとにどのようなおもちゃが適しているのかを、機能・操作性・思考レベルの視点からマッピングしました。

📊年齢別おすすめおもちゃのタイプ比較

| 年齢 | 向いているタイプ | 特徴 | 代表例 |

|---|---|---|---|

| 4〜5歳 | 画面なし・直感操作型 | 親と一緒に遊ぶことが前提/音・光・動きで興味を引く | キュベット、スイッチエデュ |

| 6〜7歳 | シンプルな命令ブロック型/タッチ操作型 | 自分で「動かす」実感が持てる設計/失敗と修正も体験できる | Dash、スフィロmini |

| 8〜10歳 | 拡張性がある/アプリ連動型 | 「プログラムっぽさ」を意識できる/条件分岐やループの概念も含まれる | LEGO SPIKE、IchigoJam |

🎯選ぶときのポイントは、「何を学ばせたいか」と「ひとりで遊べるかどうか」。特に低年齢のうちは**“親が一緒に遊べるか”という視点**が非常に重要です。

男女で興味は違う?女の子に人気のおもちゃとは

プログラミング教育というと「男の子向け」のイメージを持たれがちですが、近年では女の子向けに設計されたおもちゃやデザイン性の高い知育玩具も増えています。

🧸【女の子に人気のある傾向】

-

カラフル・かわいいデザイン(例:パステル調)

-

動物キャラクターやハート・花など親しみやすいテーマ

-

音や光で動きがあるもの(手応えが見える)

💡たとえば「学研のニューブロック×プログラミング拡張版」は、ブロック遊びが好きな子にぴったりで、遊び慣れた世界に“考える要素”を自然に加える設計が評価されています。

また、女の子の保護者からは以下のような声も多く聞かれます。

📣「コードを書かなくても“自分で動かす”面白さに夢中になっています」

📣「話すロボットやかわいいパーツがあると、自発的に取り組みやすいみたいです」

特に小学校低学年では、「おしゃれ・かわいい・楽しい」の入口から“思考”につなげる設計が効果的です。

「自分で考える力」が育つおもちゃの共通点とは?

良いプログラミングおもちゃには共通して、「操作の結果が“見える”」という特徴があります。

たとえば「このカードを置くとロボットが前に進む」「この色を選ぶと方向が変わる」など、“試す→結果が出る→考える”というループを体験できるように設計されています。

🔍以下のような特長があるかをチェックしてみましょう。

| チェック項目 | 意味 |

|---|---|

| ⬜ 命令の順序を自分で組み立てられる | プログラムの基本=順序構造を体験できる |

| ⬜ 間違えても結果が見える | 失敗を“考える材料”として扱える設計か |

| ⬜ 同じ操作でも違う結果が出ることがある | 条件分岐やループ思考の導入につながる |

これらが備わっていれば、単なるおもちゃ遊びではなく“思考のトレーニング”として長く活用できるおもちゃである可能性が高いです。

買って失敗しないための3つのチェックポイント【保護者必見】

「せっかく買ったのに、すぐに飽きてしまった…」

こうした“失敗談”は決して珍しくありません。

実際のレビューや保護者の声から見えてきた、購入前に確認すべき3つのポイントを以下にまとめました。

📌【買って後悔しないための3つの視点】

-

対象年齢の確認だけでなく「遊び方の説明の有無」もチェック

-

説明が動画や図解で用意されていると導入がスムーズ

-

-

ひとりでできるか?親のサポートが必要か?

-

放置プレイになると継続しづらい。初期は必ず一緒に使う前提で考える

-

-

長く使える設計か?(拡張性・自由度・複数人で遊べるか)

-

「1回遊んで終わり」にならないよう、レベルアップ要素や共同プレイの余地があるかを確認

-

🧩子どもの性格や家庭環境によって“合う・合わない”は異なるため、単にレビュー評価が高いだけでなく、「うちの子にはどれが合うか」を考えて選ぶ視点が欠かせません。

2025年版|低学年向けプログラミングおもちゃおすすめ10選【目的・タイプ別】

ここでは、プログラミングおもちゃ選びで迷いやすいポイント——

-

「年齢に合っているか?」

-

「難しすぎて続かないのでは?」

-

「画面を使わせたくない」

といった不安を解消しながら、遊びながら“論理的思考”や“問題解決力”が育つ優秀なおもちゃ10選を目的別・タイプ別に紹介します。

製品はすべて、以下の観点で選定しています。

✔ 対象年齢(4歳〜10歳)と安全性

✔ 遊びの中で“考える工程”が体感できる構造

✔ 教材性だけでなく、飽きずに続けられる設計

✔ 購入後の拡張性や自由度

迷ったらコレ!1台でステップアップできる万能型:レゴ®SPIKE™

公式: レゴ®SPIKE™

対象年齢:8歳〜10歳向け(中〜高学年以降でも長く使える)

分類:ブロック×プログラミング連携型/教育用ロボット教材

📘 特徴と魅力

-

レゴブロックで自由に組み立てたロボットを、専用アプリで“動かす”体験ができる

-

動き・音・センサーを組み合わせることで、「条件分岐」「ループ」「変数」まで体感的に理解できる

-

小学校や教育機関でもSTEAM教材として導入実績多数

🧠 学べること(教育効果)

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 論理構成力 | 命令を順序立てて組み立て、想定通りに動かす |

| 創造力 | 自由な形状づくりで発想力・空間認識力も伸ばせる |

| 問題解決 | エラーやうまく動かない原因を自分で見つけて修正 |

💡 こんな家庭におすすめ

-

「教材らしさ」より「自由に遊びながら学んでほしい」ご家庭

-

論理・図工・工作など横断的に伸ばしたい子にぴったり

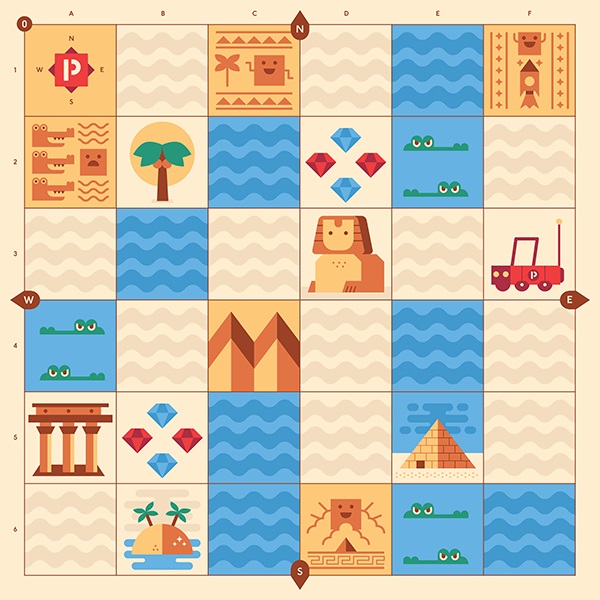

画面なし&直感操作で安心|木製ロボットCubetto(キュベット)

対象年齢:3歳〜6歳向け(未就学児〜小1)

分類:画面不要の命令ブロック型ロボット

📘 特徴と魅力

-

画面を一切使わず、命令ブロック(前進/左/右/繰り返し)を並べて動かす体験ができる

-

木製のやさしいデザインで、誤飲や誤操作のリスクも低い

-

子どもが「動かして試す→間違えて直す」を繰り返す設計になっており、自己修正力が自然と育つ

🧠 学べること(教育効果)

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 順序理解 | 命令カードを並べる順番で動きが変化する |

| 空間認識 | マス目を見て「何マス進むか」「どちらに曲がるか」を想像 |

| 思考の言語化 | 「なぜこう動いたのか?」を親子で会話しやすい設計 |

💡 こんな家庭におすすめ

-

まだタブレットを使わせたくないご家庭

-

遊びながら「順番」「ルール」の感覚を自然に身につけてほしい方

-

親子で一緒に取り組む“遊びながら学ぶ時間”を大切にしたい家庭

スマホ連動で操作もプログラムも楽しい:Sphero mini(スフィロ)

対象年齢:6歳〜10歳向け(幅広く使える)

分類:スマホ・タブレット連動型ミニロボット

📘 特徴と魅力

-

小さな球体ロボットを、スマホの画面操作やブロック型プログラムで自由に動かせる

-

ジャイロセンサーや加速度センサーが内蔵されており、遊びながら“物理的な反応”に気づける

-

複数台で競争・協力プレイも可能

🧠 学べること(教育効果)

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 条件分岐 | 操作条件に応じて動きが変化するプログラム設計が可能 |

| エンジニア視点 | コーディング画面でも操作できるため、発展性がある |

| 複数人での遊び | 協働や戦略性が生まれ、社会性の育成にもつながる |

💡 こんな家庭におすすめ

-

スマホやタブレットとの連携もOKというご家庭

-

子どもが「動くおもちゃ」に反応しやすいタイプ

-

少しずつ「ゲーム感覚」から「論理的設計」へステップアップさせたい方

音声×動きで飽きずに学べる:ワンダーワークショップ Dash

対象年齢:6歳〜10歳向け(推奨:小1〜小4)

分類:音声&動作連携型プログラミングロボット(アプリ対応)

📘 特徴と魅力

Dashは、カラフルなデザインのロボットが音を出し、光を点滅させながら前後左右に自由に動きます。

さらに専用アプリ(Wonder/Blocklyなど)と接続することで、「条件を指定して動かす」「センサーに反応させる」「音声で命令を出す」といった操作が可能です。

-

マイク/スピーカー内蔵で「声に反応する遊び」が可能

-

タブレットからの命令だけでなく、自分でコマンドを組み立てて動かす楽しさがある

-

教材としての評価も高く、世界中の学校でも導入実績あり

🧠 学べること(教育効果)

| 学習要素 | 内容 |

|---|---|

| 条件分岐 | 音・光・障害物などに対する動作条件を指定して制御できる |

| 論理構成力 | ブロック命令で順番・繰り返し・停止などの構成を考える |

| 音声インタラクション | 音に反応させる設計で、「入力→出力」の因果を理解できる |

特に「センサー付きで動く」「光や音でリアクションがある」ことで、低学年でも“反応から理解する”直感的学びが得られる点が強みです。

🎯 保護者からの高評価ポイント

-

「アプリ操作が簡単で、はじめてでも30分で基本操作をマスターできた」

-

「子どもが“命令して動いた!”という体験に大喜び。飽きずに毎日遊んでいる」

-

「音声命令に反応する機能が面白く、“どうすれば正しく聞き取ってもらえるか”を考えるようになった」

💡 こんな家庭におすすめ

-

静かな教材では飽きてしまう/「動き」「音」が好きな子に

-

タブレット利用に抵抗がなく、音・光・動作の連動で学ばせたい方

-

他の兄弟・姉妹と一緒に遊べるインタラクティブ性も重視したいご家庭

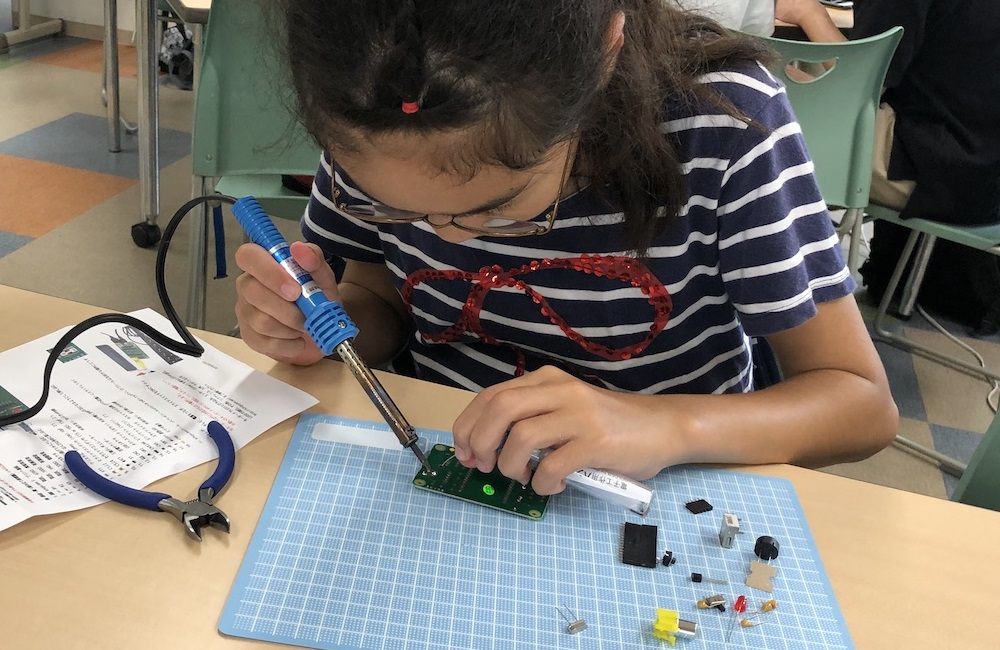

自分で組み立てて遊ぶ“電子工作系”:IchigoJam(イチゴジャム)

対象年齢:8歳〜10歳(※9歳以上推奨)

分類:電子工作×BASICプログラミング教材/半完成キット

📘 特徴と魅力

IchigoJamは、子ども向けに開発された超小型コンピュータで、自分で組み立てて実際に動かすことができる“リアルな電子工作教材”です。

見た目はシンプルながら、キーボード・テレビ・電源をつなぐだけで、BASIC言語によるプログラミングが即座に可能。

-

はんだ付けが不要なキットもあり、工具を使わずに組み立てられる初心者向けモデルが人気

-

「LEDを光らせる」「信号を出す」「音を鳴らす」といった操作が、たった数行のコードで実現

-

2020年から多くの小学校・図書館・STEAMイベントで導入が進んでいる

🧠 学べること(教育効果)

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| コーディング基礎 | 画面に直接文字で命令を書く=実際の“プログラミング思考”を体験 |

| 電子回路の理解 | LEDやブザーなどの仕組みを理解/回路構成の初歩に触れられる |

| 創作と応用 | ゲームづくりやセンサー連携など、“作りたい”を形にできる拡張性あり |

📎 IchigoJamを使った実例

-

「ボタンで音が変わるピアノ」

-

「LEDをタイミングよく点灯させる信号シミュレーター」

-

「画面に“動く文字”を表示してゲームをつくる」

これらはすべて数十行以下のコードで実装可能。子ども自身が“作れた実感”を得やすく、「もっとやってみたい」という探究心が自然と伸びていきます。

💡 こんな家庭におすすめ

-

プログラミングだけでなく電子工作にも関心があるお子さん

-

「ゲームやアプリでは物足りない」という論理・創作志向が強めの子ども

-

教育現場レベルの教材を家庭でも取り入れたいと考える保護者の方

🎁【補足】IchigoJamは価格帯も2,000〜4,000円と比較的安価で、“はじめてのハードウェア教材”として手に取りやすい点も魅力です。中には、マウス・画面・電源ケーブルが一式入った“スターターセット”もあるため、初期準備に不安があるご家庭でも安心です。

兄弟でも遊べる!複数人で協力できる知育ロボットおもちゃ

プログラミングおもちゃは、1人で黙々と取り組むイメージが強いかもしれませんが、協力型・対話型のおもちゃも増えています。

特に兄弟・姉妹がいる家庭や、友達と遊ぶ中で学ばせたいと考える保護者には、複数人で遊べて、自然と「話し合い」「役割分担」が生まれるおもちゃが人気です。

📘 協力プレイ型おもちゃのメリット

| 特長 | 内容 |

|---|---|

| 👥 共同思考が育つ | 「どんな命令を出す?」「どこが間違ってる?」など、自然と話し合う機会が生まれる |

| 🧩 役割分担を経験 | 操作係・命令係・確認係などを交代しながら進めることで、多様な視点を体験できる |

| 🎯 協調性・集中力アップ | 一人より飽きにくく、継続的な取り組みにつながる |

🎯 おすすめの協力型おもちゃ例

🔹1|レゴ®SPIKE™

-

自由に組み立て、どんな動きをさせるか相談しながら進められる

-

複数のiPadを使って同時プログラムも可能

-

色やブロックの組み合わせで動作を指示

-

1人がブロックを組む→もう1人が検証、という分担が自然にできる設計

-

紙カードで命令を構成→アプリに読み込んで動作確認

-

「正解は1つじゃない」ため、意見を出し合いながら試行錯誤が楽しめる

👉プログラミングおもちゃのように「製品として完成されたツール」ではなく、紙やカードで遊びながら学ぶ“非デジタル教材”に興味がある方はアンプラグドプログラミング実践例10選|低学年からできる非デジタル教材がおすすめです。

💬 親子や兄弟で使った保護者の声

📣「下の子が操作、上の子が指示役。遊びの中で自然にチームプレイができて驚きました」

📣「友達と一緒に“ゴールを目指す”活動が盛り上がり、家庭用教材の域を超えてました」

💡 こんな家庭におすすめ

-

年の近い兄弟や姉妹がいるご家庭

-

「学びながら会話する時間」を大切にしたい方

-

「1人用では続かない…」という過去の失敗経験があるご家庭

📎【豆知識】

文部科学省の「情報活用能力」指導でも、「協働的な問題解決」が学びの柱の一つとされています。その意味でも、「協力して遊ぶ」おもちゃは、プログラミング思考だけでなく、非認知能力の育成にもつながる極めて有効な選択肢です。

女の子に人気のデザイン×論理性|学研のニューブロック+アプリ連動

公式: 学研のニューブロック+アプリ連動

対象年齢:4歳〜8歳向け(特に6歳前後の女の子に人気)

分類:ブロック×アプリ連動型プログラミング知育玩具

📘 特徴と魅力

学研のロングセラー「ニューブロック」は、手にやさしく握れる大型パーツと、カラフルで安全な設計で長年支持されてきた知育玩具です。近年ではこのニューブロックに「プログラミング的思考」を組み合わせたシリーズが登場し、遊びながら論理力・空間認識力を育てるツールとして注目を集めています。

特にアプリ連動型では、

-

組み立てたブロックの“動き方”をアプリで制御

-

「どのパーツがどう反応するか?」を自分で試す設計

-

音・光・動きが連動するステージ設計で飽きない

といった特徴があり、女の子の好奇心を引き出しやすいデザインや色使いにも工夫があります。

🧠 学べること(教育効果)

| 思考力の要素 | 内容 |

|---|---|

| 順序構築力 | アプリで「動かす順番」「繰り返し」を設定して試せる |

| 空間認識力 | ブロックの組み合わせで、立体感覚・構造理解が養われる |

| 観察力・因果関係 | 「こうしたらこう動く」という“因果”を遊びの中で発見できる |

🎀 女の子に選ばれている理由(保護者レビューより)

📣「見た目がかわいくて親しみやすいので、最初のとっかかりにちょうどよかった」

📣「“組み立てるのが楽しい”から自然と触り続けていて、気づけば“試行錯誤”している」

📣「ゲーム感覚じゃないから、親としても安心して遊ばせられる」

色や形に敏感な時期の女の子でも、“ごっこ遊びの延長”として自然に論理性に触れられるのがこのシリーズの最大の魅力です。

💡 こんな家庭におすすめ

-

まずは“遊びながら”論理性に親しんでほしいご家庭

-

コードを書くより「ブロックや体験ベース」で学ばせたいと考えている方

-

女の子でも抵抗感なく取り組める“やさしい見た目”を重視するご家庭

📎【補足】学研は公教育向け教材も多数展開しており、「ニューブロック×プログラミング」のシリーズは幼児教室や放課後教室でも使用されるほど教育的評価が高い製品です。

自由研究にも使える!STEAM型プログラミングおもちゃとは?

近年注目されているのが、STEAM(スティーム)教育の要素を取り入れたプログラミングおもちゃです。

STEAMとは、以下5つの領域を横断的に学ぶ教育方針を指します。

-

S:Science(科学)

-

T:Technology(技術)

-

E:Engineering(工学)

-

A:Art(芸術)

-

M:Mathematics(数学)

📘 STEAM型おもちゃの特徴

STEAMおもちゃは、単にコードを組むだけでなく、観察・組み立て・創作・表現まで含む広がりのある学びができます。

| 特長 | 内容 |

|---|---|

| 🔬 科学の仕組みを遊びで体験 | センサーや光、磁石、水流などを使った“実験的要素”がある |

| 🖌 創造性も刺激 | 自分でデザイン・絵・音を組み込んで表現できる |

| 📈 探究型学習に対応 | 観察→仮説→実験→改善の流れが自然に体験できる設計が多い |

🧪 自由研究にも応用できる製品例

-

ブロック型×センサー連動

-

「ロボットが光に反応して動く」などのプログラムを自作し、レポート化可能

-

LED・モーターなど多機能ブロックを組み合わせ、アプリで制御

-

作ったものを動画で記録し、成果発表として活用できる

-

ボタン・光センサーなどの反応をプログラムで制御

-

作例が豊富で、小学生向けの自由研究ガイドも提供されている

📎【豆知識】

文部科学省の学習指導要領でも、「探究的な学び」「創造的な表現」が重視されるようになっており、STEAM型教材はまさにこの流れにフィットしています。

🎯 こんな子どもにぴったり!

-

「どうして?なんで?」と疑問をたくさん持つタイプ

-

創作や表現が好きで、作品を形にするのが得意

-

プログラミングだけでなく、理科や図工と結びつけて楽しみたい子

🎁 親御さんへのポイント:夏休みや冬休みに「自由研究のネタがない…」と悩むご家庭にも、STEAM型のおもちゃは“遊びながら研究”の導入として最適です。

2025年以降におすすめしたい“次世代型トイ”の傾向とは?

近年のプログラミングおもちゃは、単なる“遊び道具”ではなく、未来の学びやキャリアにもつながる“知育×テクノロジー”の進化形として発展し続けています。

特に2025年以降、子ども向けトイ市場では以下のような「次世代型トイ」が主流になると予想されています。

📊次世代型プログラミングトイの進化マップ

| タイプ | 特徴 | 教育効果 |

|---|---|---|

| 🧠 自己学習AI搭載型 | 子どもの操作や発言に合わせて反応が変化 | 対話的・個別最適な学び |

| 🌐 IoT・ネット接続型 | 複数台連携・遠隔操作・データ収集が可能 | 社会とのつながり・論理力 |

| 🧩 STEAM+探究学習型 | 科学やアートとの連携/自由研究対応 | 表現力・探究心・創造性 |

| 👨👩👧👦 協働×親子連動型 | 親子アプリ連携や同時操作可 | 非認知能力・共創力 |

💡 2025年以降に注目の具体例

-

木製のロボットに「命令ブロック」を差し込んで動かす

-

親子で“実際に触って操作する”設計が好評

👉 シンプルだけど奥深い、教育界でも高評価

-

小型ロボットを紙やブロックと組み合わせて自由に制御

-

Scratch連携もでき、創作・発表の幅が広がる

👉 まさに“アナログ×デジタル”の融合モデル

🎓 教育の現場でも採用が進む“共創型・拡張型”

-

文科省が掲げる「個別最適な学び」「協働的な学び」の2軸を満たす玩具が注目

-

子どもの関心→探究→発表までを自然にサポート

-

“学び方そのもの”を教えてくれる次世代トイが鍵に

🔍 選び方のポイント

| 注目ポイント | 質問例 |

|---|---|

| 拡張性があるか? | 「年齢が上がっても遊べる?」 |

| 表現の自由度は? | 「自分で何かを作ったり発表できる?」 |

| 親の関与が必要? | 「子ども1人でできるか?一緒にできるか?」 |

🎁 ひとことアドバイス:プログラミング教育の本質は、「未来に必要な力=思考と創造をつなぐ力」を育むこと。おもちゃの形をしていても、“子どもが世界とつながる入り口”になりうる存在です。

よくある質問Q&A10選

Q1:プログラミングおもちゃって本当に必要ですか?

A. 「必須」ではありませんが、遊びながら論理力・思考力が育つ点で非常に効果的です。特に家庭で学習の“きっかけ”を作りたい場合は有効です。

Q2:何歳から始めるのがベスト?

A. 多くのおもちゃは4歳〜対象ですが、「順番を理解できる」「簡単な操作ができる」ようになる6歳前後がひとつの目安です。

Q3:iPadやスマホが必要なものばかりですか?

A. いいえ。キュベットやPETSのように“画面なし”で操作できる製品もあり、目を酷使せず安心して使えます。

Q4:兄弟で1台を共有できますか?

A. 可能です。むしろ協力しながら操作・思考できるタイプのほうが兄弟遊びに向いています(例:SPIKE、Switch Eduなど)。

Q5:女の子でも興味を持ってくれるか不安です…

A. 最近はデザイン性やストーリー性が高く、女の子人気の高い製品も多数。学研ニューブロックなどは導入にも最適です。

Q6:低学年の子でも使える製品はありますか?

A. はい、対象年齢4歳〜の製品や、“直感的に操作できるタイプ”なら低学年から無理なく使えます。親子で一緒に触れる設計のものを選ぶとより効果的です。

Q7:自由研究や学校の課題にも使えますか?

A. はい。KOOVやmicro:bitのように“作品を作って発表できる”タイプは自由研究にも活用可能です。

Q8:あまり遊ばなくなったらどうすれば?

A. 機能の幅が広い製品(例:toioやSPIKE)は、年齢が上がると違う遊び方で“再活用”されやすい傾向があります。保護者の声かけも重要です。

Q9:高価なおもちゃを買っても飽きそうで不安です

A. レンタルサービスや中古購入、体験教室などで“試してから購入”という選択肢もあります。価格以外に「拡張性」や「遊びやすさ」で選ぶことが大切です。

Q10:結局、どのおもちゃを選べばいいですか?

A. お子さんのタイプによって異なりますが、「試行錯誤が好き」ならSTEAM型、「ゲーム感覚が好き」ならスフィロ、「兄弟で遊ぶ」ならSPIKEやSwitch Eduなど、目的別に選ぶのがおすすめです(※一覧表に戻ると比較できます)。

【2025年版】低学年向けプログラミングおもちゃおすすめ10選のまとめ

-

低学年の子どもにも適したプログラミングおもちゃは豊富にあり、年齢・発達段階に応じた選択が大切

-

初心者には画面不要の「アンプラグド型」や「カード操作型」がおすすめ

-

6歳〜10歳では「ロボット型」「アプリ連動型」で楽しみながら論理的思考を育てられる

-

繰り返し・条件分岐など、プログラミング的思考の基礎が遊びの中で自然に身につく

-

女の子には見た目やデザインに配慮された製品が人気で、導入のハードルを下げられる

-

兄弟や親子で協力できるおもちゃも多数あり、非認知能力や共創力の育成にもつながる

-

STEAM型トイは自由研究や探究学習にも活用でき、学びの幅を広げる教材として有用

-

選ぶ際は「拡張性」「対象年齢」「遊びやすさ」の3点をチェック

-

遊びが続かなかった場合も、レンタル・中古・体験イベントなどでの導入が可能

-

将来を見据えて“学びの入り口”をつくる意味でも、今のうちからの体験は価値がある

【本記事の関連ハッシュタグ】