スクラッチで作る小学生向け簡単ゲーム!初心者でも面白い作り方ガイド

「スクラッチでゲームを作らせたいけど、どんな内容が“子ども向け”なのか分からない…」

そんな悩みを抱える保護者や先生は多いのではないでしょうか?

実は、スクラッチは小学生向けの“簡単で楽しいゲーム”を作るのにぴったりのツールです。

特に低学年〜高学年まで、年齢や理解度に合わせて柔軟に設計できる点が魅力。

とはいえ、初めて触れる子どもにとっては、「どんなジャンルが作りやすい?」「ゲームの完成形がイメージできない」など、つまずきの原因も少なくありません。

そこで本記事では──

-

小学生でも作れるスクラッチ簡単ゲームの実例

-

アスレチックや脱出ゲームなど“人気ジャンル”の作り方

-

自由研究にも使える応用アイデア

-

親子で取り組む時のポイント

をわかりやすく解説します。

遊んで終わりではなく、「作る楽しさ」まで体験できるのがスクラッチの魅力ですよ。

- 🧒 小学生向けにおすすめの「簡単で楽しい」スクラッチゲームを厳選紹介

- 🧩 初心者でも作れるゲームジャンルと、基本的な作り方ステップを図解で解説

- 🎮 脱出ゲーム・アスレチックなど人気ジャンルの作例と応用アイデアも掲載

- 👪 親子で楽しみながらプログラミング思考を育むための関わり方や教材も紹介

Contents

スクラッチで作る“小学生向けゲーム”とは?簡単でも学びがある理由

スクラッチとは?小学生に人気の理由

「スクラッチ(Scratch)」は、MIT(マサチューセッツ工科大学)が開発した子ども向けのプログラミング学習ツールです。

コードを覚える必要がなく、ブロックを組み合わせるだけでアニメーションやゲームが作れるのが特徴。

🌟 小学生にも人気の理由

以下のように、初心者でも取り組みやすい工夫が豊富です。

| 理由 | 内容 |

|---|---|

| 🎨 視覚的でわかりやすい | コードがカラフルなブロックになっていて、感覚的に扱える |

| 🐱 キャラが親しみやすい | デフォルトの「ネコ」やアニメ風キャラで親近感◎ |

| 🧩 組み合わせが楽しい | パズルのように命令をつなげることで“遊び感覚”で学べる |

| 💻 専用ソフト不要 | ブラウザでOK、アカウント登録なしでも使える(※保存は要登録) |

| 🌍 世界中と共有できる | 作ったゲームを公開したり、他人の作品をリミックスできる |

💡 こんな子どもにぴったり!

-

ゲームやYouTubeが好きで、自分で作ってみたい気持ちがある子

-

パソコンやタブレットを触るのが好き

-

プログラミングに初めて触れる年齢層(小学1年〜6年)

🔰 親が未経験でも大丈夫?

はい、大丈夫です!

スクラッチは「文字コードを打たない」ため、大人がプログラミングに詳しくなくても一緒に学べます。

🗣️【体験の声】

「最初は自分も分からなかったけど、子どもと一緒に遊んでるうちに“できた!”を共有できたのが楽しかった」(40代母・小学4年生の保護者)

✅ ポイント

-

スクラッチは「見る・動かす・試す」で学べる、子ども用に最適化された学習環境

-

保護者が未経験でもサポートしやすく、家庭学習にもぴったり

スクラッチゲームは何歳からできる?【年齢別の適正】

「スクラッチって、何歳くらいから使えるの?」という質問はとても多いですが、答えはこうです。

✅ 早ければ小学1年生から始められます。

もちろん最初はサポートが必要ですが、年齢に応じた“遊び方”や“学び方”を選べば、無理なく楽しめます。

🧒 年齢別|スクラッチの活用イメージ

| 学年 | 向いている活用方法 | 特徴・注意点 |

|---|---|---|

| 小学1〜3年生 | 🟢「遊ぶ」中心の体験 (作品を見る・改造する) |

・操作に慣れることが目的 ・短いセッションで達成感を |

| 小学4〜6年生 | 🔵「作る」体験がメイン (オリジナルゲームや自由研究) |

・条件分岐や変数にも触れ始める ・作品として仕上げやすい |

💡 スクラッチJrとの違い

| Scratch Jr | Scratch(本記事の対象) |

|---|---|

| 対象:5〜7歳 | 対象:7歳〜(小学生全般) |

| タブレット専用 | PC・タブレット両対応 |

| ブロック数が少なく簡易的 | ゲーム制作・共有が可能 |

🎓 Scratch Jrから始めて、Scratchに移行するのもおすすめです。

📌 保護者が意識すべきポイント

-

年齢=習得速度ではない

同じ学年でも、興味の度合いや集中力に個人差があります。 -

完璧さよりも「できた!」を大切に

自由に遊びながら、試行錯誤するプロセスこそ学びです。

✅ ポイント

-

小学生であれば、1年生からでも十分始められる

-

学年に合わせて、「見る→触る→作る」と段階的に慣れさせるのが成功のコツ

小学生でも簡単に作れるゲームの特徴とは?

スクラッチで“簡単に作れるゲーム”とは、単にシンプルというだけではありません。

「子どもが楽しく、達成感を持って最後まで完成できること」がポイントです。

🔍 小学生が作りやすいゲームの3つの特徴

🎯【1】ルールが単純明快

→ ジャンプするだけ、ぶつからないように逃げるだけなど、動作が少ない

🧩【2】キャラや背景の設定がカンタン

→ デフォルト素材だけで成立し、絵を描いたり探したりする手間が少ない

🔁【3】繰り返しの構造がある

→「ゲームオーバー→再スタート」がすぐできる構造で、試行錯誤が楽しい

💡 こんな作品が“ちょうどいい”

| ゲーム例 | 特徴 |

|---|---|

| フルーツキャッチゲーム | 上から落ちてくるものを受け止めるだけ/ルールが単純で達成感◎ |

| ネコの追いかけっこ | キャラの動きと当たり判定だけで成立/変数不要 |

| タイミングジャンプ | クリックだけでジャンプする/背景・効果音で盛り上げやすい |

👨👩👧 親子で作る時のワンポイント

-

子どもが「できた!」と感じやすいよう、最初は成功率の高い構成を選ぶ

-

完成を急がせず、途中でも楽しめるように“見える化”する工夫を

💬 例:「10秒ごとにスコアが1点増える」「音が鳴る」などの小さな演出を入れるだけでモチベーションが上がります。

✅ ポイント

-

簡単なゲームほど「達成感」を得やすく、子どもの自信につながる

-

ルール・操作・キャラ素材の“手軽さ”が成功のカギ

まずはここから!初心者におすすめのゲームジャンル3選

「何を作ったらいいのか分からない…」

そんなときは、操作がシンプルで、すぐに“動く”ことがわかるゲームから始めるのがおすすめです。

以下のようなジャンルは、スクラッチ初心者でも成功率が高く、楽しみながら学べます。

🎮 ジャンル①:タイミング系ゲーム(ジャンプ・クリック)

📌 例:「障害物が来たらジャンプで避ける」「タイミングよくボタンを押す」など

-

操作が1つだけ(例:スペースキーでジャンプ)

-

失敗→やり直しがすぐできて、中毒性がある

-

音や背景で演出を加えやすい

🐱 ジャンル②:追いかけっこ系ゲーム(ネコ vs ネズミ)

📌 例:「ネコから逃げる」「アイテムを取って逃げ切る」など

-

キャラが自動で動く仕組みを学べる

-

衝突=ゲームオーバーなど、当たり判定の学習にも◎

-

オリジナル要素を加えやすい(アイテム、逃げ道など)

❓ ジャンル③:ミニクイズ系ゲーム(3択・選択形式)

📌 例:「クイズに正解すれば次へ進める」「正解したらキャラが喜ぶ」など

-

「条件分岐(もし〜なら)」の基礎が学べる

-

ストーリー風にもアレンジ可能

-

学習教材としても応用しやすい

💡 プログラミング初心者の方へ

👉 「まず何を作ればいいの?」と迷ったら、「プログラミング初心者が作れるものは?簡単なゲーム・アプリ・成果物の例を紹介」をぜひ参考にしてみてください。

アウトプットのイメージがわくことで、「作ってみたい!」が具体的になります。

✅ ポイント

-

最初は「操作が1つ」「ルールがわかりやすい」ゲームからスタート

-

成功体験を積み重ねることで、自然と応用力が身についていく

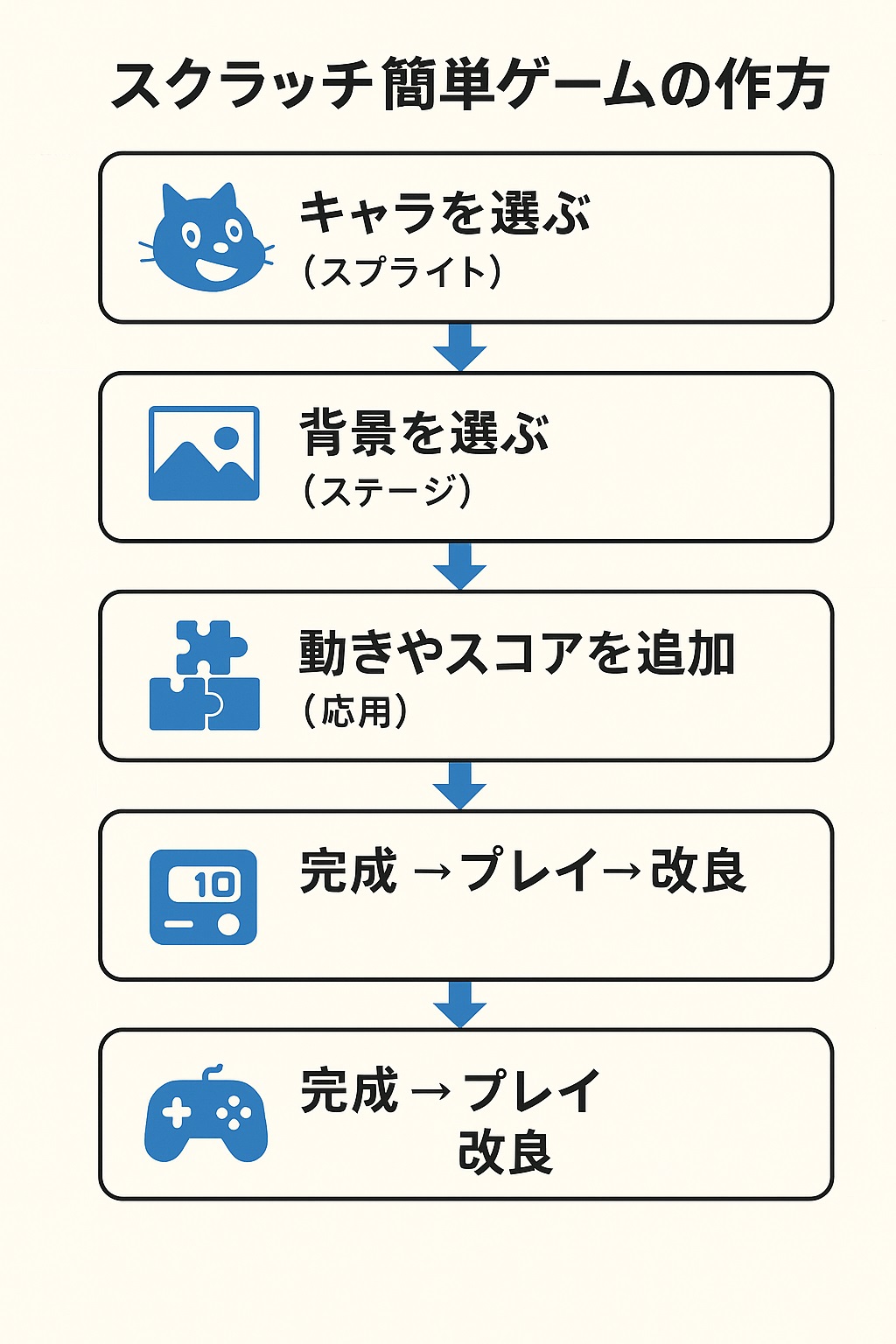

スクラッチ簡単ゲームの作り方【超基本ステップ】

「スクラッチって、どうやってゲームを作るの?」という声に応えるために、ここでは“とりあえず1本完成させる”ための最低限ステップを解説します。

🛠️ 作り方の基本ステップ

🔰 ステップごとのポイント

🧍 ① キャラ(スプライト)を選ぶ

-

最初は「ネコ」や「ボール」など、動かしやすいシンプルなキャラがおすすめ

-

自分で描いた絵も使えるが、最初はテンプレ素材でOK

🖼️ ② 背景(ステージ)を決める

-

宇宙・森・教室など、雰囲気を出せる素材が豊富

-

ゲームの「世界観」作りに役立つので、意外と重要

🔁 ③ ブロックを組んで動きをつける

-

例:「旗が押されたらネコが右に動く」

-

まずは「動き」「制御」ブロックだけでOK

-

「クリックでジャンプ」など1アクションだけに絞ると簡単

🎯 ④ 条件やスコアをつける(応用)

-

「リンゴに触れたら1点」「ネコに当たったらゲームオーバー」など

-

ゲーム性が一気にアップ!

-

難しければこのステップはスキップしてもOK

💡 最初の目標は「完成させる」こと

-

最初から凝りすぎず、“1つのルールで動くゲーム”を作ることに集中しましょう。

-

完成 → プレイ → 改良 → 友達や家族に見せる、のサイクルが学びにつながります。

✨「動いた!」の感動体験が、子どもの学習意欲をぐんと伸ばしてくれます。

✅ ポイント

-

スクラッチのゲーム制作は「キャラ+動き+ルール」だけで始められる

-

最初はシンプルに、慣れたら徐々に機能を追加していくのが成功のカギ

作って遊べる!面白いスクラッチゲーム実例5選

スクラッチで作れる面白いゲームを「実例+学習ポイント」付きでご紹介します。

いずれも無料&Remix可能/日本語チュートリアルありで、初心者でもそのまま学べます。

🐱 ① ネコの鬼ごっこゲーム(追いかけっこ)

-

内容:ネコやドラゴンがプレイヤーを追いかけてくるゲーム

-

学べること:キャラの動き、当たり判定、ゲームオーバー処理

-

難易度:★☆☆(初心者向け)

-

おすすめ理由:ルールが単純、キャラ操作が1つだけでわかりやすい

-

日本語チュートリアル:鬼ごっこゲームをつくろう!|キッズコードレシピ

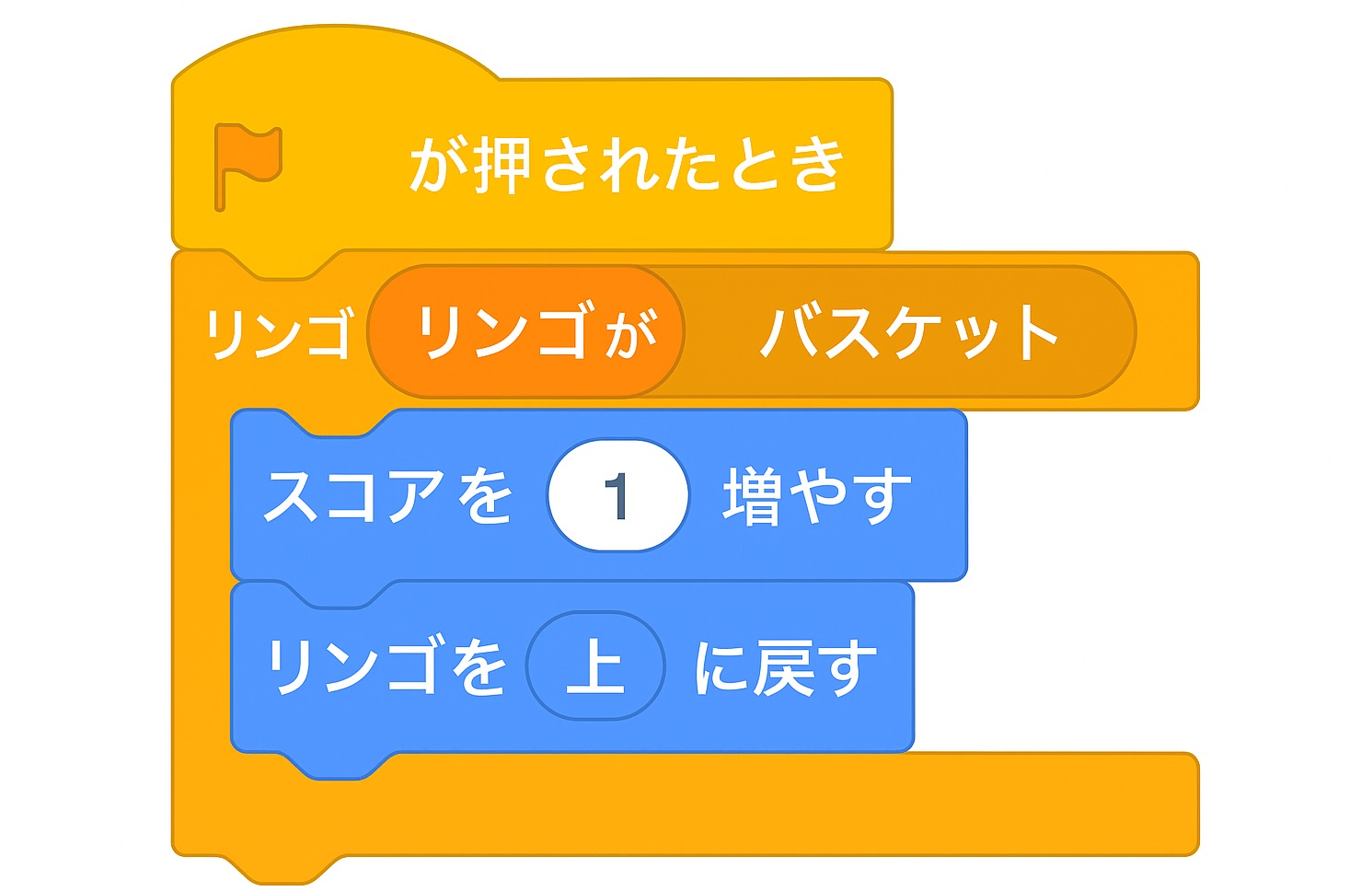

🍎 ② フルーツキャッチゲーム

-

内容:落ちてくるリンゴをバスケットでキャッチする

-

学べること:スコアのつけ方、繰り返し処理、当たり判定

-

難易度:★★☆(やや応用あり)

-

おすすめ理由:短時間で完成しやすく、得点表示も学べる

-

日本語チュートリアル:りんごキャッチゲームの作り方|NEC×LAVIE

🌀 ③ 迷路ゲーム

-

内容:スタートからゴールまで、障害物を避けながら進む

-

学べること:座標操作、障害物との接触、スタート条件など

-

難易度:★★☆(中級向け)

-

参考動画(日本語):スクラッチで迷路ゲームを作ろう

🚗 ④ アスレチックゲーム(ジャンプ・障害物回避)

-

内容:キャラをジャンプさせて障害を避けながらゴールを目指す

-

学べること:ジャンプ動作、落下・当たり判定、背景スクロール

-

難易度:★★★(やや応用向け)

⭐ ⑤ 星を追いかけるゲーム(スターキャッチ)

-

内容:画面内を動く星を追いかけてキャッチする

-

学べること:タイマー、スコア、条件分岐、スピード調整

-

難易度:★★☆(応用)

-

参考チュートリアル:Scratch Star Game 作り方(動画)

📊 ゲーム別・学べるポイント一覧

📌 公式やチュートリアルプロジェクトを「Remix」して自分の作品にすることで、実践的スキルが自然と身につきます。ぜひ遊びながら改造→試す→学ぶのサイクルを楽しんでください。

無料で遊べるスクラッチゲーム集【ダウンロード不要】

「まずは完成したゲームを体験してみたい」

そんな方におすすめなのが、Scratch公式サイトや教育機関が公開している無料ゲーム集です。

インストール不要・アカウント不要で、ブラウザからすぐ遊べるのが魅力。

小学生向けに設計された作品も多く、学年に合わせて難易度を調整できます。

🎮 今すぐ遊べる!おすすめ無料ゲーム3選

🧩 Scratchで「共有された作品」を探す方法

Scratchの公式サイトでは、世界中のユーザーが公開しているゲーム作品を無料でプレイできます。

🔍 検索手順:

-

Scratch公式サイト にアクセス

-

上部の「探す」から「ゲーム」を選択

-

日本語で「小学生」「簡単」などと検索してもOK

🗂️ 教育機関が選んだおすすめ教材ページ

| サイト名 | 特徴 | リンク |

|---|---|---|

| Progate Jr. | 小中学生向けオンライン教材(Scratch基礎) | 公式サイト |

| Google CS First | スクラッチを使った無料学習プログラム | 日本語ページ |

| 情報通信研究機構(NICT) | Scratchで学べる公開教材あり | Scratch教材一覧 |

📚 関連教材紹介

🎓 スクラッチ以外にも、小学生が無料で楽しめるプログラミングゲームは多数あります。

【2025年版】小学生向け無料プログラミングゲーム7選|アプリ・DL不要では、アプリ不要で始められる無料教材やゲームを年齢別に紹介しています。

✅ ポイント

-

Scratch公式&教育系サイトには、小学生向けの完成ゲームが多数

-

遊んでから「どうやって作られているのか」を学ぶのが理解の近道

-

Remix可能な作品は、自分なりにアレンジして再構築できる

初心者でもできる!小学生向けスクラッチゲームの作り方と応用アイデア

小学生でもできるゲームの作り方

「実際にどうやって作るの?」という方のために、ここでは“キャッチゲーム”を例に、画面つきで手順を紹介します。

🧩 作るのはこんなゲーム!

🍎「上からリンゴが落ちてくる → バスケットでキャッチするとスコアが上がる」シンプルな構成です。

🖥️ ステップ1:スプライトを選ぶ(キャラの選択)

-

リンゴ(落ちてくるもの)とバスケット(受けるもの)の2つを用意

-

Scratch画面左下の「スプライトを選ぶ」ボタンから、素材を選択

🌄 ステップ2:背景を設定する

-

シンプルなもの(例:blue sky, stage)を選べばOK

-

「背景を選ぶ」からカラフルな空や草原を選ぶと、子ども受けしやすい

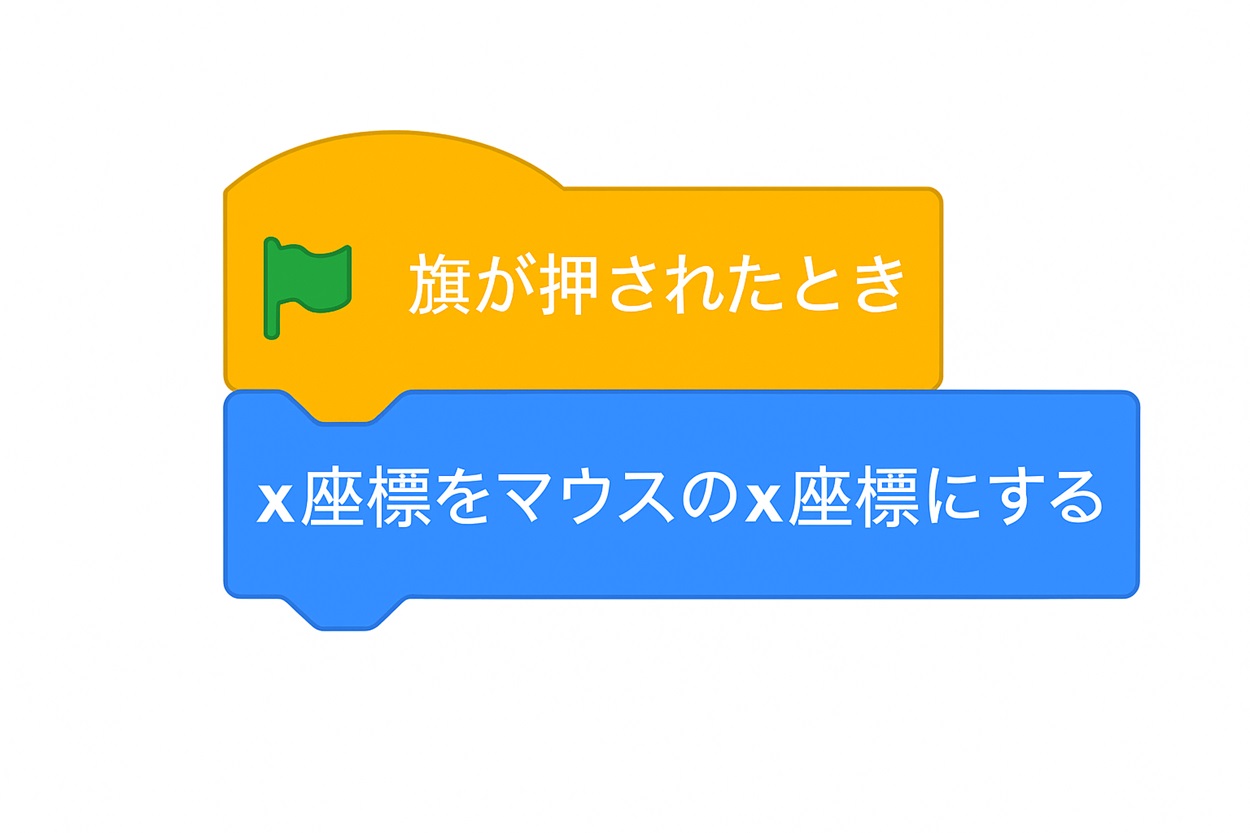

🎮 ステップ3:動きをつける(ブロックを組む)

🔽 バスケット(操作キャラ)のスクリプト例

→ これだけで、マウスでバスケットを左右に動かせる!

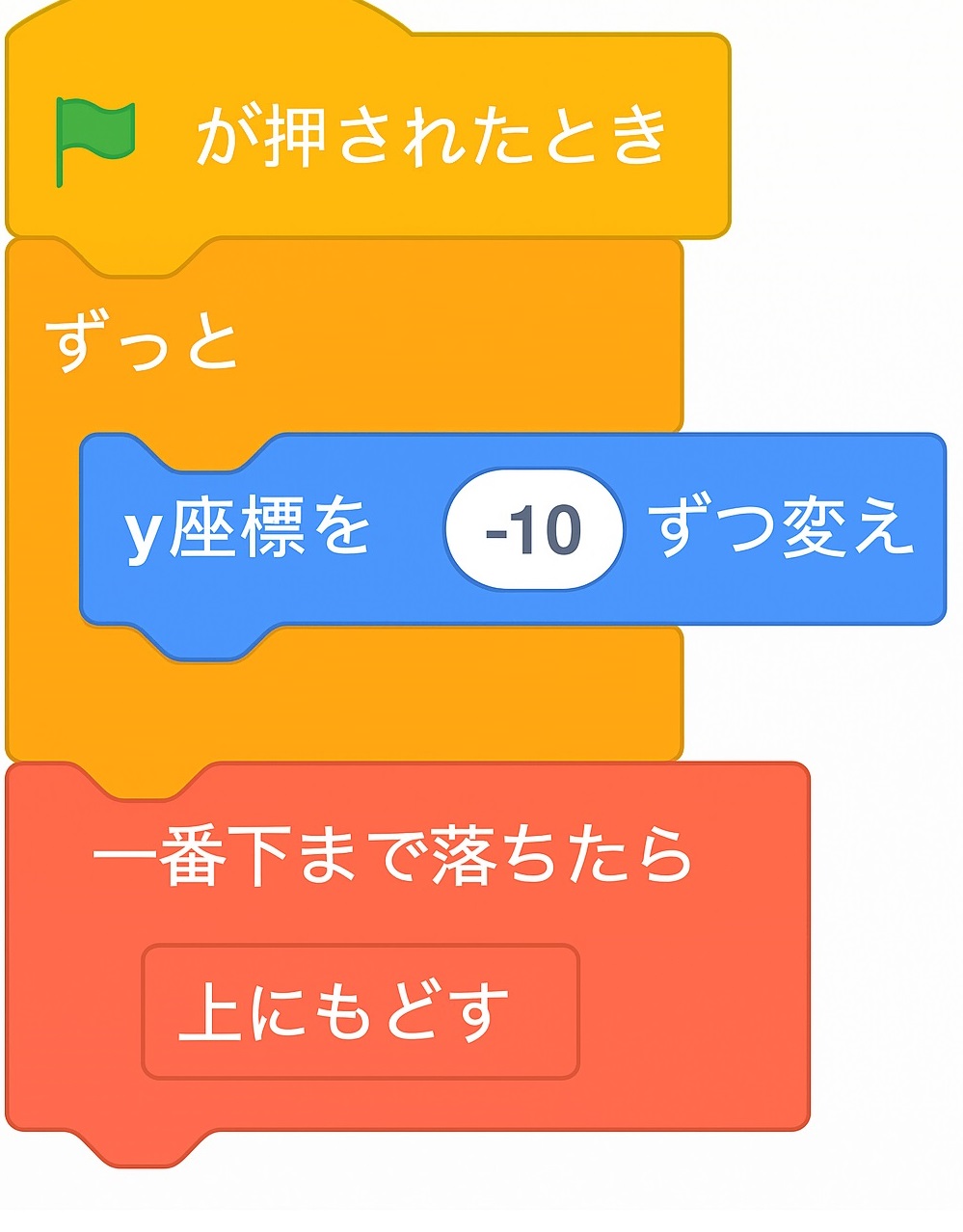

🔽 リンゴ(落ちてくるスプライト)のスクリプト例

→ 無限ループでリンゴが上から下に落ちる動きが完成。

⭐ 応用:当たり判定とスコア追加

→ これで「取れた!→点が増える」の基本ロジックが完成します。

📊「キャッチゲームの構成要素」

| 要素 | 役割 | ブロック例 |

|---|---|---|

| バスケット | マウス操作で左右に移動 | x座標=マウスのx |

| リンゴ | 上から落ちてくる | y座標 -= 数値 |

| スコア | キャッチで加算される | 変数(スコア) += 1 |

| 条件 | 接触判定・リセット処理 | もし触れたら→上に戻す |

✅ ポイント

-

「動き」「当たり判定」「得点」の3要素だけで、立派なゲームが完成!

-

子どもでも迷わない構造で、学習効果も高い定番作品

自由研究や授業でも人気!テーマ別おすすめゲーム

スクラッチは、自由研究や学校の授業との相性も抜群。単に遊ぶだけでなく、「学び」と「表現」を組み合わせた作品が、教育現場でも高く評価されています。

テーマに応じたゲームを作ることで、学習内容の理解が深まる+アウトプット力が育つというメリットも。

🧪 おすすめテーマ①:科学系ミニゲーム

| ゲーム例 | 内容 | 活用のポイント |

|---|---|---|

| 元素クイズゲーム | 元素記号を当てる3択クイズ | 理科の復習や暗記のサポートに |

| 植物観察ゲーム | 育成・光合成の条件を学ぶ | 条件分岐の理解に◎ |

🧠 理科や社会の単元と組み合わせれば、研究テーマとして提出もOK!

🔢 おすすめテーマ②:算数・数学クイズ

| ゲーム例 | 内容 | 活用のポイント |

|---|---|---|

| たし算ゲーム | 正解するとスコアUP | 低学年でも楽しく学べる |

| 図形あてゲーム | シルエットから図形を選ぶ | 図形認識・空間把握力の育成に |

🎲 ゲーム形式にすることで、算数嫌いな子にも興味を持たせやすくなります。

🌀 おすすめテーマ③:迷路・アクション系

| ゲーム例 | 内容 | 活用のポイント |

|---|---|---|

| 重力付き迷路 | 坂道やジャンプ要素を追加 | 遊びながら「座標・動き」を学べる |

| 地球探検ゲーム | 地理をめぐる迷路風アドベンチャー | 社会・地理の復習にも使える |

🎮 作った迷路を「友達に遊んでもらう」→改良する、という流れも◎

🗣️ 発表でも好評!スクラッチ×学びのポイント

-

✅ 見た目の完成度が高く「すごい!」と言われやすい

-

✅ 自分で“設計”したという満足感・自信につながる

-

✅ 条件分岐・変数など、プログラミングの基礎も自然と学べる

アスレチックゲームを作るには?動きのある設計を学ぶ

「ジャンプで障害物を越える」「足場を乗り継いでゴールを目指す」――こうしたアスレチック系ゲームは、遊びごたえがあるだけでなく、座標や動きの概念も自然と学べるため、小学生にも人気です。

🎮 アスレチック系ゲームの特徴

✅ プレイヤーの操作(←↑↓→)が多く、操作性の理解が必要

✅「重力・跳ね返り・当たり判定」など、動きの仕組みを考える力が育つ

✅ 同じ仕組みで何面でも増やせるので自由度が高い

🧩 基本的な設計構成

以下のような要素を組み合わせて作ります:

| 構成パーツ | 内容 |

|---|---|

| プレイヤーキャラ | ジャンプ・左右移動可能なスプライト(例:ネコ) |

| 地面/ブロック | 衝突判定あり。プレイヤーが乗れるように設定 |

| ゴール | 触れると「ゲームクリア!」になる要素 |

| 落とし穴 | 落ちると「ゲームオーバー」になる条件設定 |

🛠️ よく使うブロック例(スクラッチ)

-

🟧 イベント:「旗が押されたとき」

-

🔄 制御:「ずっと」「もし〜なら」

-

🔵 動き:「y座標を-10ずつ変える(重力)」

-

🔺 判定:「ブロックに触れたらジャンプ停止」

-

🟨 変数:「ジャンプ中かどうか」を管理

🎓 学習ポイント

-

ジャンプ=y座標の増減

-

足場に触れているか=当たり判定

-

変数を使って状態管理(ジャンプ中/接地中)

📝 工夫次第で差がつく!

🧠 こんなアレンジもできます:

-

⏱️ 制限時間をつける → タイムアタック式に

-

🔄 トラップを動かす → 「動く障害物」などもOK

-

🎵 効果音を入れる → ゲーム性UP!

📘 応用につなげやすい!

アスレチックゲームは「迷路」「脱出」「クイズ×ジャンプ」など、他のジャンルとも融合しやすく、自由研究にもおすすめの素材になります。

脱出ゲームを作りたい小学生向け!やさしい構成のコツ

「ドアが開かない…」「カギを探そう!」

そんなワクワクが詰まった脱出ゲームは、小学生の創造力を引き出すのに最適なジャンル。

謎解き・アイテム探し・場面転換など、ストーリー仕立てのゲームづくりが体験できます。

🔍 脱出ゲームの基本構成

まずは、王道の構成パターンを見てみましょう。

📊基本構成例

| 構成要素 | 内容 |

|---|---|

| スタート地点 | 閉じ込められた部屋(例:教室・牢屋) |

| アイテム | 鍵・ヒント・スイッチなどの仕掛け |

| 条件 | 「鍵を持ってドアに触れると脱出成功」など |

| ストーリー | 「なぜ閉じ込められたのか?」に自分なりの設定を加えると◎ |

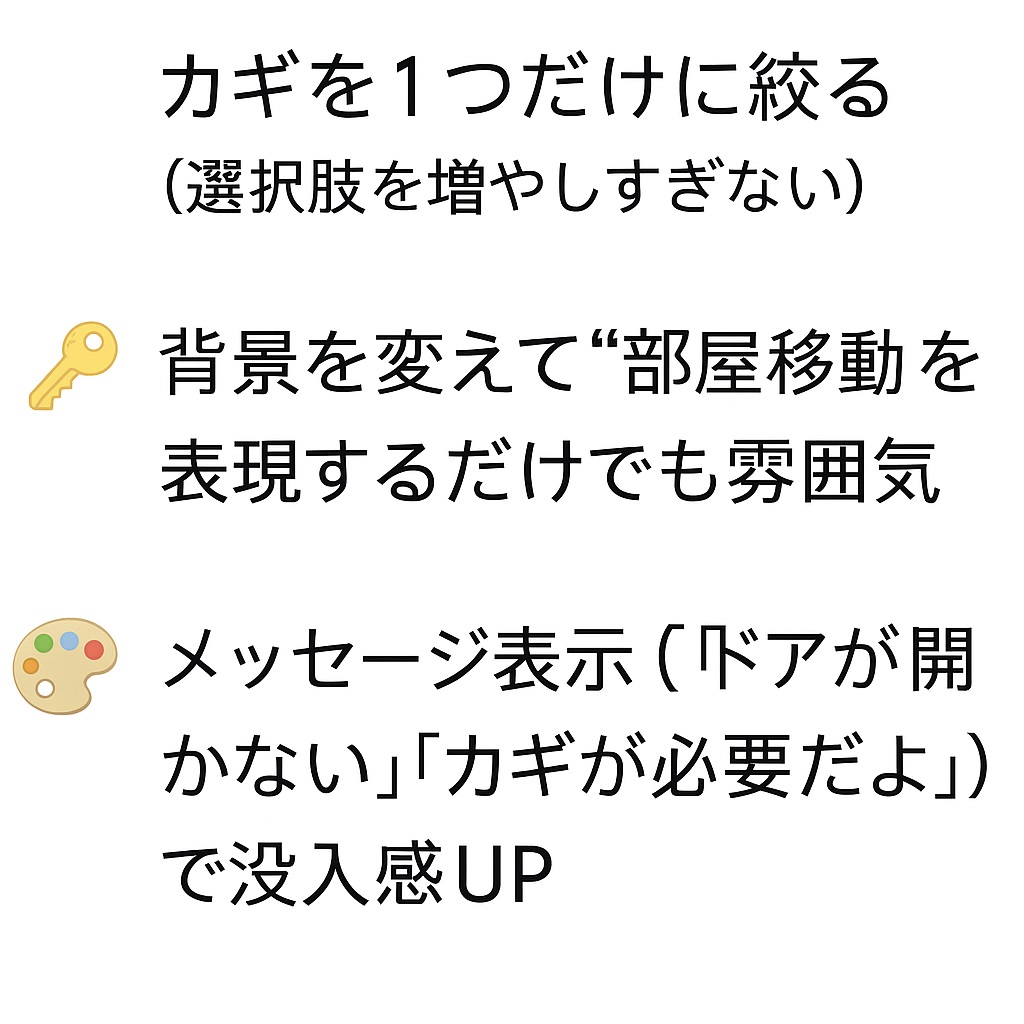

🛠️ よく使うブロック構成例

-

🔺「○○に触れたら変数『カギを持っている』=1にする」

-

🚪「もしカギを持っていて、ドアに触れたら」→「ステージを切り替える」

-

🧩「ステージ(背景)を変える」=部屋の移動として表現

💡 初心者向けにおすすめの工夫

🧠 学習ポイント

-

変数を使って“アイテムの所持状態”を管理する力が身につく

-

条件分岐の理解が深まる(if + and)

-

順序立てて「設計→演出→クリア条件」を考える構成力が伸びる

📝 自由研究にも最適!

-

ストーリー+プログラム構成+スクリーンショットをノートにまとめれば、そのまま自由研究として提出可能

-

「物語×ゲーム制作」という形で、文系・理系どちらの学習にもつながります

✅ まとめ

-

脱出ゲームは、ストーリー・仕掛け・演出のすべてを自分で考えられる自由度の高いジャンル

-

難しく考えすぎず、“カギを見つけてドアから出る”というシンプル構成から始めるのがおすすめ

スクラッチ学習をもっと深めたい子におすすめの教材

「スクラッチが楽しい!もっと作ってみたい!」

そう感じたら、次のステップとして学習教材の活用がおすすめです。

スクラッチの基本操作を終えた小学生には、少しずつ“ロジック”や“プログラミング的思考”を強化できる教材が効果的です。

🧠 教材選びのポイント

-

✅ 子ども一人でも取り組めるか(UI・進行のわかりやすさ)

-

✅ 飽きずに続けられるか(ゲーミフィケーションの有無)

-

✅ 将来のステップアップ(Pythonなど)にどうつながるか

📚 おすすめ教材【有料・無料の比較表】

| 教材名 | 対象年齢 | 特徴 | 料金 | 対応デバイス |

|---|---|---|---|---|

| Progate Jr. | 小3〜 | イラストと対話形式、順序立てて学べる | ✅ 無料 | PC・タブレット |

| CodeMonkey | 小1〜 | ゲーム形式で本格的ロジックが学べる | 🔒 有料(月額制) | PC・タブレット |

| 学研のプログラミング教材 | 小1〜 | 学校教材ベースで安心、安全 | 🔒 有料(冊子+ソフト) | PC(Windows) |

| Scratch公式チュートリアル | 小1〜 | スクラッチ上で自由に試せる公式コンテンツ | ✅ 無料 | PC・タブレット |

💡 選び方のヒント

-

✏️ 学校の補助教材として使うなら → 学研やProgate Jr.

-

🎮 ゲーム感覚で夢中になれる教材 → CodeMonkey

-

🌐 まずは無料で深めたい → Scratch公式やProgate Jr.

📎 補足:保護者のサポートがあるとより効果的

「自分で取り組ませる」だけでなく、一緒に内容を見たり、作ったものを発表させたりすることで、学びの定着度がグンと高まります。

親子で楽しむなら?学習効果を高める関わり方とは

スクラッチの魅力は、「親子で一緒に楽しめる」こと。

ただ見守るだけでなく、ちょっとした“関わり方のコツ”で、子どものモチベーションや理解度が大きく変わります。

👪 よくある関わり方3パターン

| 関わり方 | 特徴 | おすすめ度 |

|---|---|---|

| 放任(自由にやらせる) | 好きに進められるが、挫折しやすい | △ |

| 教えすぎ(答えを出す) | すぐ進むが、自分で考える力が育ちにくい | △ |

| 並走(ヒントや共感) | 子どもの気づきを促し、達成感を共有できる | ◎ |

🧩 親のちょっとした声かけで変わる

-

「その動き、おもしろいね!どうやって作ったの?」

-

「思った通りに動かなかった?どこを直すといいかな?」

-

「じゃあ、背景を変えたらもっと楽しくなるかも!」

こうした質問ベースの声かけが、子どもの“考える力”を育てます。

💡「成功体験」と「失敗体験」の両方を味わわせる

失敗しても「工夫すれば直せた!」という経験が、➡️ 試行錯誤を楽しむ姿勢へとつながります。

📝 成長の記録を残すのも◎

-

作ったゲームを録画してYouTubeに限定公開

-

作成ストーリーを図にして、自由研究に活用

-

プログラミング日記やノートに記録

あとから振り返ったときに、「ここまでできた!」と自信に変わる財産になります。

🎓 最後に一言:親は“先生”じゃなくて“伴走者”

教えるのではなく、一緒に考える。それだけで、子どもは驚くほど伸びていきます。

よくある質問Q&A10選

Q1:スクラッチで小学生向けゲームって本当に作れるの?

A. はい、作れます。操作が直感的なブロック型なので、低学年でも取り組みやすく、簡単な作品から始められます。

Q2:親がプログラミングに詳しくなくても大丈夫ですか?

A. 問題ありません。子どもと一緒に画面を見ながら進めれば、感覚的に理解できるようになります。

Q3:スクラッチで作ったゲームは保存できますか?

A. はい、無料アカウントを作れば「クラウド保存」と「Remix(改造共有)」の両方が可能です。

Q4:インストールやソフトの購入は必要ですか?

A. いいえ、Scratchはブラウザ上で使える無料ツールなので、ダウンロード不要で始められます。

Q5:ゲームを作るのにどれくらい時間がかかりますか?

A. シンプルなものなら30分〜1時間ほどで完成します。慣れてくるとアレンジや複雑化も楽しめます。

Q6:おすすめのゲームジャンルはありますか?

A. 初心者には「キャッチゲーム」や「追いかけっこゲーム」が人気です。作りやすく、達成感も得やすいです。

Q7:作ったゲームは自由研究にも使えますか?

A. はい、構成やストーリー、使用ブロックなどをまとめれば立派な自由研究作品になります。

Q8:iPadやタブレットでも使えますか?

A. 可能です。ブラウザ対応なので、PC・タブレットのどちらでも利用できます(ただし一部操作はPCの方が快適です)。

Q9:途中でつまずいたらどうすればいい?

A. 公式チュートリアルやYouTubeの日本語解説、教材サービスを活用しましょう。プロジェクトの「リミックス機能」も便利です。

Q10:他の子の作品を見たり参考にしたりできますか?

A. はい。Scratch公式サイトでは、世界中の子どもたちの作品が共有されています。気に入ったゲームはRemixして自分流に改造することもできます。

スクラッチで作る小学生向け簡単ゲーム!初心者でも面白い作り方ガイドのまとめ

✅ 小学生向けには、スクラッチが直感的で使いやすく無料で始められる

✅ 簡単なゲームでも「動き・条件・変数」などのプログラミング要素を学べる

✅ 作成ステップは「スプライト選択→背景→ブロックを組む」が基本

✅ 初心者におすすめなのはジャンプ系・追いかけっこ系・クイズ系の3ジャンル

✅ Scratch公式サイトには、リミックス可能な人気ゲームが多数掲載されている

✅ ダウンロード不要・PCやタブレットでも遊べるのがスクラッチの魅力

✅ 自由研究や授業での活用にも最適。達成感と発表しやすさがある

✅ アスレチック・脱出ゲーム制作を通じて“設計力”や“論理性”も育まれる

✅ 応用学習にはProgate Jr.やコードモンキーなどの教材が役立つ

✅ 親子で並走して取り組むことで、学習効果とモチベーションが高まる

【本記事の関連ハッシュタグ】